あっという間に新年も一か月を過ぎようとしております。

一月は行く、二月は逃げる、三月は去る…という言葉もあながち嘘ではないですね。

いつもご覧いただき誠にありがとうございます。

本店・営業の久保田でございます。

もうすぐ暦の上では春がやってきますが、大寒波の到来に記録的な積雪と、まだまだ寒さの厳しいこの頃。花咲く春が待ち遠しいですね。

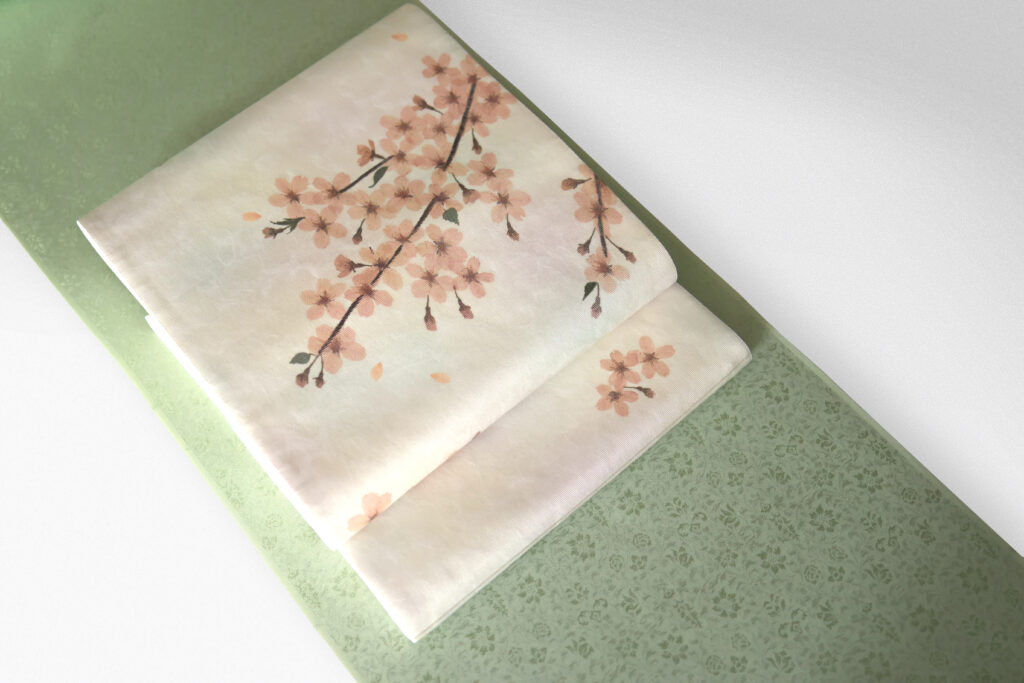

今回はそんな季節をひと足早く感じていただける帯のご紹介でございます。

春の花、桜の帯。この柄で春の風情を…とそれだけではありません。

こちらの帯、一見桜の柄を織り込んでいる通常の帯のように見えますが、実は本物のおし花を使って作られているのです!

「おし花」というと、小さい頃シロツメクサの咲き誇る野原の中、四つ葉のクローバーを探して地面に目を凝らした日…やっとの思いで見つけた四つ葉を大切に持ち帰り、おし花にして本のしおりにした…そんな思い出がよみがえってくるかのようでございます。

…といっても、おし花を帯に織り込むとはどういうこと?と思いますよね。

まずはこのおし花の帯の制作過程からご紹介いたします。

~おし花の帯ができるまで~

〈おし花を作る〉

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)