今に生きる半襟の美とは…『ゲイジュツノエキ』による取り組みのご紹介

いつもブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

ゑり善の亀井でございます。

記録的に暑かった夏も終わり、秋が足早にやってきております。今年もあと2か月。

紅葉にはまだもう少し…という様子ですが、重なりあう色の美しさが街を彩る季節となりました。

涼しくなる中で着物にも袖を通しやすい季節、皆様にとってもきものを「愉しむ」ひと時がございましたら幸いです。

さて、今回のブログでは、すでにHPではお知らせいたしておりました、ゑり善がご協力したユニークな取り組みをご紹介いたします。

その名も「第1回京都駅ビル芸術祭(ゲイジュツ ノ エキ 2025/GNE)」です。

———————————————————

開催期間:2025年10月14日~2025年11月3日

場 所:京都駅ビルおよび連携サテライト会場

詳 細:https://kyotostation-gne.jp/

———————————————————

世界各国が集結し、国の文化や価値観に触れる機会となった大阪万博。

こうした交流の場をなくしてはいけないと、万博が終わった翌日から、駅という大きな建物そのものを、ひとつのアート作品として見立てるという試みです。

現代アートや伝統工芸、デジタル表現、音楽パフォーマンスなど、職人やアーティストの作品を通じて、国内外から訪れる人々と地域と企業がつながり、駅から新しい視点や創造が生まれる “文化・芸術のプラットフォーム” となることを目指しておられるイベントです。いよいよ今週末を残す限りとなりました。

私たちゑり善が参加させていただきましたのは、伝統と現代アートのコラボレーション。マッシュアップ作品です。

天正12年創業のゑり善という会社は、京都裏寺にて京染め悉皆業として商いを始め、その技術を生かして半襟の制作に携わります。

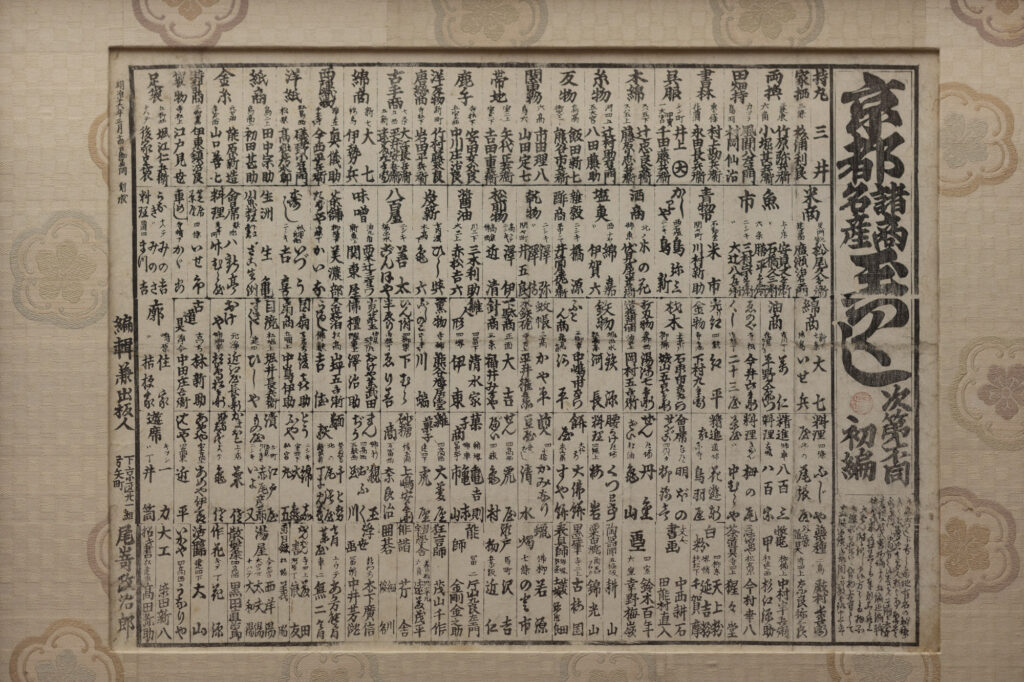

明治16年に作られた京都の専門店を紹介した「京都諸商名産玉つくし」には、「半ゑり」として「御旅町 ゑり善」との記されております。

また昭和42年に夏目漱石が記した日記には、

「四条の襟善で半襟帯上を買ふ。18圓程とられる。更紗を買はうとしたが女房が気に食はんのでやめた」

と当時の様子もうかがえるようなエピソードが記されております。

旅をする中で、一つの名所としてお越しくださっていたことがわかります。

そんなゑり善が、昭和14年に制作された屏風が残されております。

「半襟屏風」として伝わっている屏風には、後に目黒の雅叙園の襖絵も制作された板倉星光氏の5名の美人画が描かれており、

着物姿の女性の襟元には、その当時ゑり善が所蔵していた実際の半襟が上から飾りつけけられております。

当時の方の着物の着付け姿やヘアスタイルがわかる資料になっており、その時代に生きている方々の半襟の美をうかがい知ることができます。

この屏風についてはまたいずれご紹介させていただければと思います。

入社以来、この屏風を前にすると、今の時代における”半襟の美”を表現する機会を作ることはできないか。という想像を膨らましておりました。

そんなときに出会った企画が今回のゲイジュツノエキでございました。

Backside works.さんという素晴らしいアーティストの方との出会いがあり、

弊社の着物と帯、半襟をご覧いただきながら制作してくださいました。

完成された作品を見ると、「美しいきものの美」、「絹の光沢」、「色の表現」などがとても丁寧に描かれており、襟元には秋の半襟が…

令和という時代における「半襟の美」を表現していただけたこと大変嬉しく思っております。

「ゑりちゃん」と名付けられたその姿が、これからも多くの方に半襟の美を発信していってくれることを願っております。

最後までご覧いただきありがとうございました。

会場は11/3文化の日までとなっております。

どうかお近くをお通りの際にはぜひともお運びくださいませ。

ゑり善 主人 亀井彬

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)