お子様のご誕生を祝う「初着」に込められた想いとこだわり

いつも誠にありがとうございます。ゑり善の亀井彬でございます。

立秋を迎え、京都では雨が降ることも多く、ようやく朝晩を中心に涼しい風を感じるようになってまいりました。お盆や夏祭り、納涼などで袖を通した夏物も、着ることができるのは、あともう少しかと、最後の着心地を確かめております。

さて、ご家族様がお集まりになる8月からゑり善の京都本店をはじめ各店では振袖や七五三に関するお着物を取り揃えてまいりました。お子様やお孫様と一緒にお着物を見ながら団欒されるお姿。このような景色がお着物を次の時代に伝えていく大切な時間なのだと実感いたしております。

さて、今回は、お宮参りのお祝い着である「初着」についてご紹介をさせていただきます。

古くから大切にされてきた成長を祝う行事であるお宮参り。その奥深い世界とそこに込められた願いを知っていただけましたらと存じます。

■ 冠婚葬祭という考え方

「冠婚葬祭」という言葉は、私たち日本人が生活の中で最も大切にしてきた儀礼である冠礼、婚礼、葬儀、祭祀のことをさします。喜びも悲しみも日常におきる節目として、日本の美意識が込められたこの儀礼のことを改めて見つめなおすことは、とても意義があると感じております。

「冠婚」の”冠”とは、もとは「加冠」、つまり「元服」のことをさします。”元”は頭のこと、”服”は身に着けることであり、頭に冠や烏帽子(えぼし)をつけることが言葉の由来になっております。子どもの成長の節々にお祝い事をして、日々の成長を感謝して気持ちを新たにするしきたりといえるでしょう。

着物の仕事をするようになってから、「七つまでは神の内」という言葉を伺ったことがございます。わが子の誕生から、日々成長できることが決して当たり前ではないことをしっかりと認識しながら、無事の成長を神様に感謝するという大切な心がここに込められています。

■ はじめての慶事「お七夜と命名」

さて、少し話はそれますが、無事にお生まれになられた赤ちゃんにとってのはじめての慶事は「お七夜」になります。産婦さんにとって大切な休養となる出産直後から1週間がたった際に行うお祝いで、この日にお名前をつける「命名式」を行うとされていました。

昭和50年頃に記されたしきたりの本によると…

命名書は奉書紙を左・右と三つ折りにして。

中央に大きく赤ちゃんの名前を記し、その右肩に父親の名前と続柄。

左下に赤ちゃんの生年月日。

はじめに折る左側に命名の年月日と両親の姓名を書き、表に「命名」と書く。

そして、この命名書を上包みして三方にのせて神棚や床の間に備える

・・・と記されています。

赤ちゃんへのはじめてのプレゼントとなる「命名」。こうした行事もしきたりを知ると一つ一つを大切にしたくなりますね。

■ 産土神(うぶすながみ)参り

そして、お七夜につづく慶事が「お宮参り」となります。

あらためて、本来の意味を調べてみると、初宮参りとは…

出生後、百日目の祝いに産土(うぶすな)の神様に参ることで、

土地の氏神様に氏子の一人になったことを報告して、

子どもの健康と幸福を祈るしきたり。

とされております。

以前は男児は生後31日目、女児は32日目にされていたということですが、最近では一般的に約一か月程度たったころにお参りをされます。はじめて外にでる赤ちゃん。お生まれになられる季節によって、暑かったり、寒かったりと気候を考慮する必要もあり、日程については柔軟になさるご家族が多い印象です。

■ お宮参りのしきたりと着こなし

なお、この日赤ちゃんは夫側の祖母に抱かれて参拝するとされています。これは御礼に参り、氏神にご報告をするのはその氏神との繋がりの深い夫側が取り仕切るため。また昔からのしきたりで、お母さまは産後の大切な体を守るために抱っこはしないとされています。

着付けとしては、赤ちゃんに着せるというよりも、抱っこした赤ちゃんの上から初着をかけてあげて、結び紐を祖母の肩から首に回して後ろで結ぶ形になります。

ご参列される際のご衣裳についですが、昔は正式な行事ですので、祖母も母親も黒留袖、色留袖の紋付をお召いただくこととなっておりました。この形は今でも地域によっては慣習として残っております。

しかし現在では一般的に、主役であるお子様を引き立てるため、訪問着や付下、色無地に袋帯を合わせて、という略礼装での装いをおすすめめさせていただいております。

■ ゑり善こだわりの初着

弊社では、ご家族にとって何より感激深いお子様のご誕生をお祝いするため、初着には強いこだわりを持っております。ここからはその一部をご紹介いたします。

<絞りの技法で愛らしく…女の子のお宮参り>

こちらの初着は、絞り染めによって空を舞う蝶を表現したもの。

美しく姿を変える蝶は吉祥のシンボルとして愛されてまいりました。お生まれになられたお子様が元気にはばたき、ご成長されるようにとの願いが込められております。

白く表現された部分は、雲の形に輪郭取られていて、大胆な色の変化が、羽織ったときの印象的な見え方を演出。鮮やかな鶸色(ひわいろ)の地色に白、そして赤と黄色の蝶。寿ぎの日をより華やかにしてくれるような明るい色使いがとても特徴的です。

生地にもこだわりが…

絞り染めに向くように考えられたやわらかな風合いに加えて、立体的に浮かび上がるような蝶は、生地の地紋として織り上げられたもの。深みのある光沢をお楽しみいただけます。

以前、きものSalon様とご一緒に「京のほんまもん」にて取材をさせていただいた遠藤さんならではの色使いはお写真映えもとてもよく、以前から初着や七五三のお祝い着としても、とても人気がございます。

→【京鹿の子絞り】指先三寸の手わざの未来~きものSalon『京のほんまもん』に添えて~

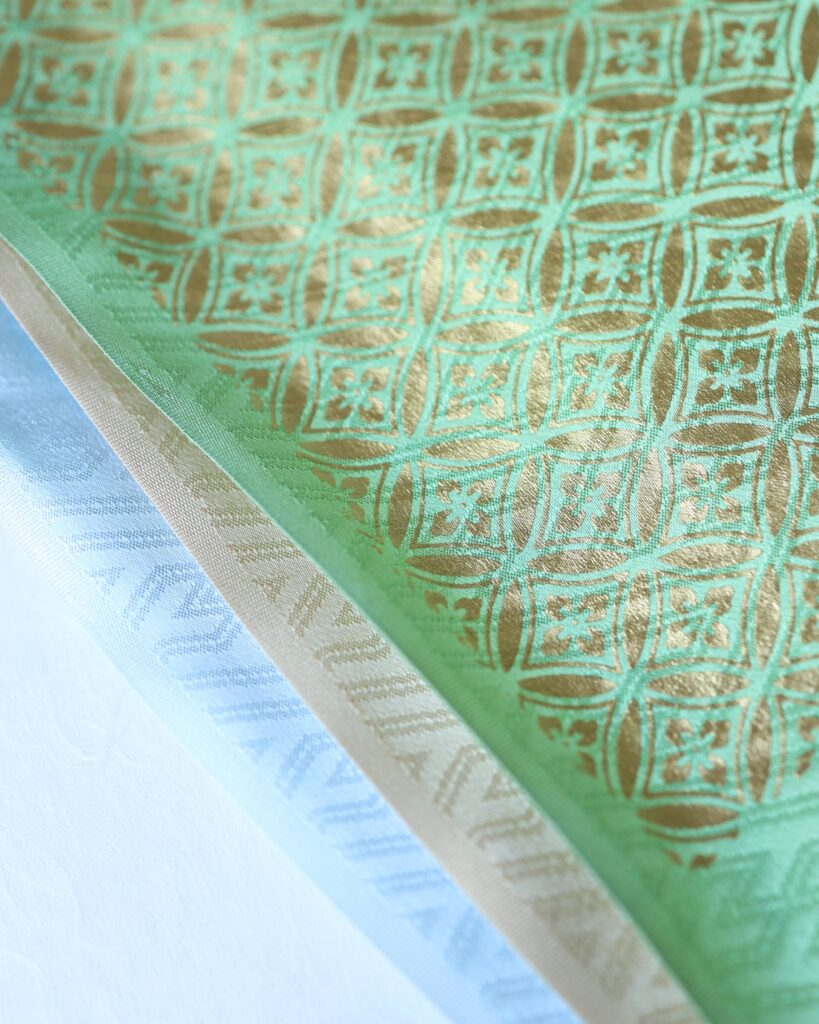

<金彩の品格が凛々しさを引き立てる…男の子のお宮参り>

絞りとは印象を変えて、こちらは金彩の荒木泰博氏による男の子の初着です。先に紹介した女の子の初着と同じ緑系の色合いですが、さわやかさ、凛々しさが際立つ一枚となっております。

柄は熨斗目(のしめ)といい、裃の下に着る着物や裃の柄ゆきを現代風にアレンジしております。歌舞伎の衣装などでも度々目にする、おしゃれで位の高いお侍が袖を通している縞、格子などが有名です。金彩の模様は七宝繋ぎ。よきことが永遠に続きますように…という願いが込められております。

地紋は紗綾形(さやがた)文様。ここには家の繁栄と長寿が長く続くようにとの願いが。

紗綾形は梵字の「卍」を変形させ連続させた形からできており、卍が変形した言葉である「万」という大きな数を文様にして、どこまでもつながっていくことから、縁起の良いものとされています。

■ 初着ならではの色合わせ

またご注目いただきたいのは、袖の部分の色合わせです。実は初着は昔から続く正式な着物の形を残しており、それは袖が3重になっているということです。

お身体に一番近い部分には、襦袢、そのうえに、下着、そして表着と重ねていきます。

弊社の初着は表の色柄に合わせて絹の生地を染め上げ、袖を重ねております。お子様の小さな体を大切に包む初着には、こうした昔ながらのしきたりと、初着ならではの色合わせがあることも皆様に知っていただけましたら嬉しく思います。

女の子の初着。袖には朱と桜色がちらりとのぞきます。

男の子の初着。緑を引き立てる砥粉(とのこ)色と、水色で。

男の子の初着。緑を引き立てる砥粉(とのこ)色と、水色で。

■ 初着の選び方

初着を選ばれる際には、お名前やお生まれになられた気候、そのお顔の雰囲気などに合わせられるお客様が多いように思います。

色合わせをする際には、ご両親はもちろんですが、赤ちゃんを抱きかかえる夫側のお母さまのお着物との色合わせも重要となります。ご誕生されるお子様のご様子を想像しながら皆様でご検討されるお姿はとても尊いものです。お仕立てには約1か月程度要しますので、お生まれになる前にご覧になるお方が多いです。

なお、お参りの日が京都では、「のし」の形をした小さな袋を麻ひもで右肩のところにさげるようにつける、「ひもせん」という文化が残っております。

ご近所や親せきへのご挨拶の際に皆さんにつけてもらっていたという背景を知ると、人とのつながりがそのお子様を育ててきたのだと感じることができます。そのお金をもって初めての口座を作ってあげた…とお客様から伺ったことも。こうした行事もお宮参りを彩る大切な文化ですね。

さて、今回は冠婚葬祭の冠に焦点をあて、その中でも初着についてご紹介させていただきました。お子様のご誕生を祝うお着物ならではの愉しみを感じていただけましたら幸いでございます。

「初着から棺桶まで」という言葉があります。

お宮参りからその方が亡くなるまで、長く深くお付き合いする。ということが呉服屋の役割であるという意味が込められています。

時代も変化する中で、すべてがこれまでのようにはできないかもしれませんが、お客様のお喜びから悲しみまで、ともに感じさせていただけるということは私たちのお仕事のやりがいであることは間違いありません。

ご家庭の皆様のお気持ちを豊かにする、よき思い出になるように、お祝いのお手伝いをさせていただくことが私たちの役割だと感じております。

ゑり善 主人 亀井彬

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)