【蠟吹雪】”蠟”が生む色の奥行き~きものSalon2025-2026秋冬号『京のほんまもん』に添えて~

いつもゑり善のブログ「きものを愉しむ」をご覧いただきまして誠にありがとうございます。京ごふくゑり善 主人の亀井彬です。

美しい秋の空と心地よい風。街に彩りが増すこの季節の景色を見ていると、時代が経っても変わらない美しさを感じることができます。日本各地にはまだまだ見たことのない素敵な景色があると思うと、実際に足を運んでみたくなりますね。「お出掛けの秋」、皆様にとりましてもお着物を愉しむそんなひと時となっておりましたら幸いです。

さて、毎年、春と秋(3月と9月)に発売される世界文化社のきものSalonの新刊が、9月に発売され書店の店頭に並んでおります。毎号、染織の世界にある「こだわり」や「技」に迫る「京のほんまもん」。今回は私の尊敬するお兄さん的な存在である大村幸太郎さんに迫る機会を頂戴いたしました。

第6回となる今回のテーマは「蠟吹雪」。

染色の世界に向き合い、着物が表現できるものを追い求め続けている大村さんとのひと時を思い出しながら、取材の際にお伺いしたお話や感じたことをつらつらと書き記します。

■なぜ、今回のテーマに至ったのか。染色で表現できるものとは…

染色として伝わる技法には多くの種類がございます。中でも三纈(さんけち)という言葉は有名で、絞り染の「纐纈(こうけち)」、板締めの「夾纈(きょうけち)」、ろうけつ染めの「﨟纈(ろうけち)」の3つの技法が古くから伝わっているとされております。

いつの時代もその技法でしか表現できない柄や色が追い求められ、祈りや権力の象徴、身を守る衣服として制作されてきました。私たちが扱う着物には、古くから伝わる多くの技法が、つくり手の皆様の絶え間ない鍛錬によって今も受け継がれています。当たり前のことではない、とても尊いことであると実感いたします。

さて、今回ご紹介させていただいた大村幸太郎さんは、京友禅作家の故大村禎一氏のご子息様。お父様の代から続く「蠟」をつかった「ろうけつ染め」を得意とされるお方です。

﨟纈とは、熱した蠟を布につけて文様部分を防染し、布全体を色染めした後に蠟を抜くと、文様が布地のままに残るという技法のことをさします。この技法は古代インダス文明や中央アジアが起源とされており、その後ヨーロッパ・東南アジア・中国などの各方面に伝わっていきました。日本には奈良時代に中国の唐を経て伝わったとされ、正倉院や法隆寺に大切に残されております。中でも﨟纈屏風が有名でその中には年号の記載があるものもあり歴史的にも重要な染物とされております。

大村幸太郎さんは、1976年生まれ。初めてお会いした時に伺ったお話がとても印象的で、技法に縛られずに、「何を表現したいのか」ということに向き合っておられること。その気持ちは絵を描くことが好きだった大村少年のころから変わらない一貫したお姿なのだと知りました。

そんな大村さんとゑり善が今回共に制作したお着物は、色の奥行を表現した小紋。「朧月(ろうげつ)」と名付けた着物の制作工程に迫ります。

■蠟(ろう)の特徴とは…

蠟というとすぐに想像できるのはロウソクかと思います。火が付き温まると柔らかくなる蠟も、冷えて時間が経つと固まります。生地の上に乗った蠟が果たす役割は「防染」といい、染料によって染まることを防ぐ役割を果たします。一言でいえば「蠟の特徴を生かして染まらない部分をつくる」ということがろうけつ染めになります。

大村さんの工房にお伺いした際に見せていただいたのは、蠟の種類。粘り気の違いがあるというのですが、作りたい作品に応じて、使い分けておられるといいます。熱をかけて温めた蠟がローガンという道具に入れられ、噴射によって生地に吹き付けられていきます。大村さんによると空気上に舞った蠟は工房の床にも積み重なってきたといいます。足元に残る痕跡はお父様の代から続くこの技法の歴史を物語っているようです。

蝋を吹きかける高さ、吹きかける時間、蠟の粘り気。この無限の組み合わせによって、生地にそれぞれ個性のある蠟がのせられていきます。

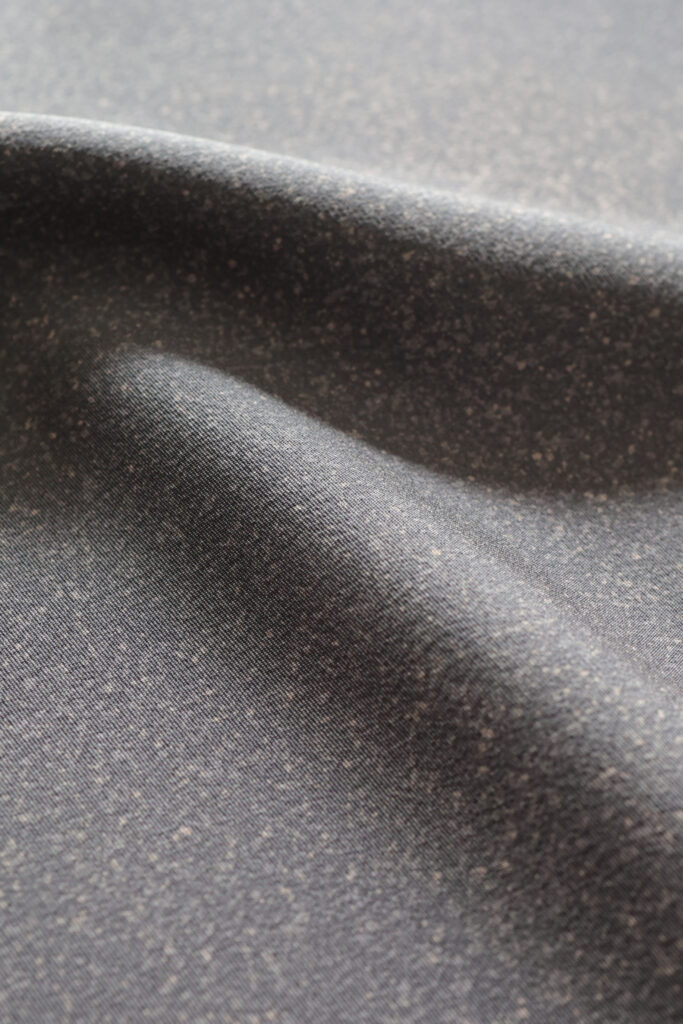

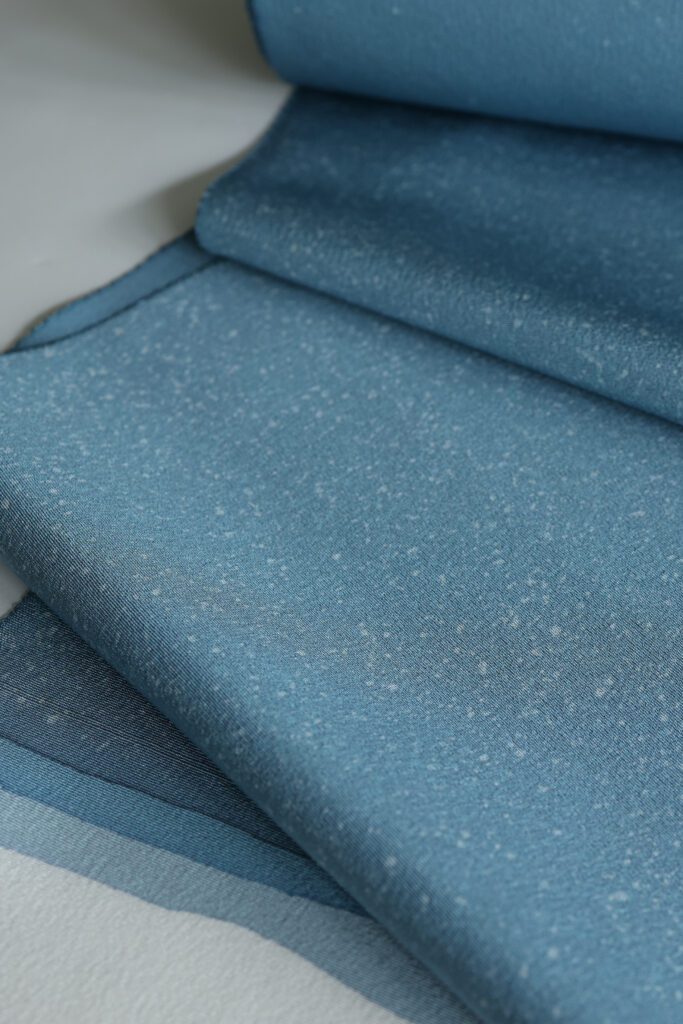

その後、乾燥させた生地に色を染めるのは蠟が置かれた反対側から。蠟がおかれた部分は染まることなく、吹きかけられた蠟によって花火のように柄が表現されていきます。「蠟吹雪」と呼ばれる訳はここにございます。また、興味深いこととして、同じ蠟でも生地への浸透具合によっても染め上がりの色合いが少しずつ変わってくるということ。

一色染めた後は、再度蠟を掛けて、さらに色を重ねていきます。大村さんの手によって、同じものは二度と生み出せない、色の無限の奥行が生まれていきます。

■大村さんの色、品格を生む自然の色

蠟が生み出すユニークな表現を引き立てるのは大村さんならではの「色使い」

その色を生み出す背景には、自然の風景があるように思います。大村さんの工房は自然豊かな京都の原谷にあり、お住まいも美しい自然が残る場所。大村さんの作品を見て感じていたやわらかで自然な色の組み合わせ。趣味の一つが「渓流釣り」というお話を聞いて納得いたしました。一方で一見すると対極にあるような青の色使いも。大村さんのお話で「アメリカンコミック」が好きでよく読んでいたというお言葉に触れて、その理由がわかりました。

蠟を使い、色を想像して、生み出された作品は、まるで夜に浮かび上がる月の光のよう。「ロウ」という音をかけて「朧月(ろうげつ)」と名付けることにいたしました。

無地のように見えて、奥行きのある深みのある表情は、帯によって無限の愉しみができるものになりました。

■受け継がれる技に向き合う。工芸会の作品展

陶芸の世界の「焼き締め」の技法から着想を得たという大村さん。作品を生み出す背景にはこうした枠を超えたお繋がりがあることも教えてくださいました。大村さんが所属されている日本工芸会の影響が大きかったとのこと。

「無形文化財の保護育成を図るために、伝統工芸作家、技術者相互の連絡を密にし、その技術の練磨に資するとともに、伝統工芸の精髄を極め、その技術の保存と活用を図り、かつ、その発展を期し、もって文化の向上に寄与します。」

という日本工芸会の目的がこうして果たされているのだと大村さんのお言葉にふれ実感している次第です。

大村さんもご出品をされている日本工芸会の京都展は2025年10月8日(木)から開催されます。日本の伝統の技に焦点を当てながら、作家の皆様が切磋琢磨しながら作り上げてこられた歴史のある会。陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸の7つ部会から様々な作品が一堂に揃います。京都高島屋さんにて開催をされておりますので、是非皆様もお運びくださいませ。

よろしければ「ゑり善で待ち合わせ」もお忘れなく。

今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。

ゑり善 亀井彬

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)